“

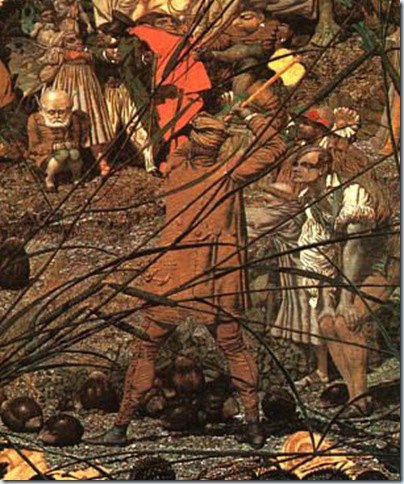

En el primer tercio del siglo XVI los prodigiosos vuelos de las brujas son aceptados por una cristiandad sumida en la obsesión satánica; no hace falta probarlos, es suficiente con las declaraciones de las acusadas obtenidas bajo tortura, y los papas respaldan la persecución, lo mismo que Lutero, Calvino o Melanchton, reformadores del cristianismo que también se involucran en esta obsesión por las brujas y la acción diabólica, a pesar de que habían logrado desprenderse de algunos dogmas de la Iglesia gobernada desde Roma. Lutero contribuyó tanto como cualquier inquisidor católico a propagar la fama del demonio y a extender la brujería.

Era una creencia muy extendida que algunas mujeres podían volar montadas en palos de escoba, una tradición tan antigua que ya la practicaban las strigas romanas, y se refuerza desde el siglo XIII, cuando empieza a creerse que la bruja adquiere en sus vuelos un poder inmaterial, con el que puede producir daños materiales; se supone que puede hacer “antimilagros”, algo totalmente herético, y esta capacidad es semejante a la que tienen algunos santos, aunque de signo contrario. Durante todo el siglo XV se acepta ya como cargo criminal la fornicación con el diablo, lo que da lugar al tipo de bruja satanizada que asiste al sabbat en vuelo nocturno. Muchos sacerdotes están convencidos de que el demonio puede “realmente llevar a las brujas en vuelo a diversas partes, y así se ha visto por experiencia”, como afirman fray Alonso de Castro y fray Domingo de Soto. Era Castro el que describía la participación de mujeres en estado de éxtasis en los aquelarres, mientras su cuerpo, insensible, no se movía de su lecho, y esta idea la extrajo de su particular interpretación del famoso Canon Episcopi. Otros creen que el demonio puede engañar a las brujas y persuadirlas de que las lleva “de noche por tierras extrañas”, cuando en realidad no se mueven del sitio. Gaspar Navarro, firme partidario de considerar los vuelos de brujas como verdaderos, también presta atención a los descabalgamientos; cuenta el caso de una mujer que se dejó llevar por Satán muy confiada al aquelarre, como era su costumbre, cuando inesperadamente sonaron las campanas de una iglesia llamando al rezo, y el demonio cesó su vuelo para dejarla en unas arboledas, llenas de espinas y abrojos, a la orilla de un río, donde tuvieron luego que rescatarla. […]

La creencia en que las brujas pueden sobrevolar con facilidad ríos y montañas para asistir a sus congregaciones, o causar daños en lejanas comarcas y provincias, crea una situación peligrosa en casos de difamación. Cualquier mujer marginada o solitaria podía ser acusada de bruja. El testimonio de los testigos favorables tenía poco valor, porque el demonio podía llevar el alma y dejar el cuerpo, o llevarse el cuerpo y dejar un simulacro, de modo que corría siempre el peligro de ser considerada culpable aplicándole cualquiera de las dos acusaciones, aunque en las horas sospechosas de haber asistido al sabbat estuviera con su marido o acompañada de varias personas. La junta de teólogos de Granada, convocada en 1526, no destacó por su intransigencia al establecer los procedimientos que permitieron continuar la persecución de las brujas, hasta que se produjeron los sucesos de Zugarramurdi, en 1610. Una vez celebrado este proceso, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías y el humanista Pedro de Valencia decidieron redactar sendos informes sobre el vuelo de las brujas, exponiendo sus reparos sobre la forma de averiguar la culpabilidad de las numerosas mujeres que se detenían cada año en España por sospechosas de volar con el demonio. Los informes de estos religiosos, una vez entregados al Consejo Supremo de la Inquisición, suscitaron un largo debate y dieron nuevas razones para interpretar estos vuelos con mayor escepticismo. Nadie podía negar que eran posibles, esa convicción no varió, pero la culpabilidad de las condenadas a partir de 1614 se basaba sobre todo en el pecado de superstición.

Pedro de Valencia también hizo saber al arzobispo de Toledo que no estaba de acuerdo con la forma de plantearse algunas de las acusaciones de asistencia al sabbat. A su queja se unió la de Pedro Iofreu, favoreciendo así una corriente de opinión que prevaleció frente a algunos reprobadores de supersticiones más extremados, como Gaspar Navarro, que no pudo difundir en España con sus obras las obsesión persecutoria contra las brujas que triunfaba en Europa, impulsada por el minucioso magistrado francés Pierre de Lancre, experto cazador y aniquilador de brujas, o más bien de infortunadas mujeres. Para comprender lo peligrosas que podían ser las ideas de Navarro, es suficiente con ceñirnos a sus desconfianzas acerca de la independencia y objetividad de los propios miembros de los tribunales de la Inquisición; piensa que todos eran unos incautos, pues habían llegado a creer que los vuelos de las brujas sólo podían ser imaginarios y que el sabbat era ilusorio, lo que inevitablemente conducía a la liberación de las acusadas, o a que recibieran un castigo muy leve. Navarro también estaba convencido de que al ser capturada una bruja, cuando las autoridades civiles o religiosas la invitaban a que les hiciera una demostración y saliera volando, venía el demonio en forma invisible (ya que es un espíritu puro) y se llevaba el espíritu de la detenida al aquelarre, dejando en manos de los inquisidores únicamente su cuerpo, inconsciente bajo los efectos de sus ungüentos, y los muy incautos clérigos o magistrados no se daban cuenta del magnífico truco que les había hecho el demonio. Navarro creía que ignorar esta clase de vuelos invisibles e indetectables era un error colosal; por fortuna para muchas pobres mujeres no se adoptó esta tesis siniestra que las hubiera dejado en total indefensión frente a la hoguera, como ocurrió en otros países de Europa. El mero hecho de que prevalecieran las tesis más moderadas redujo la frecuencia de actuación de los espíritus malignos en el mundo natural ordinario, sin impedir la vigencia de dogmas indispensables para el pensamiento cristiano, que se compaginaron con un número de ejecuciones moderado. […]

Andrés Laguna nunca admitió la posibilidad de que las brujas pudieran moverse del sitio durante el éxtasis, ni creía que la ilusión de volar se la provocara una pesadilla, una perturbación psíquica que ya se conocía desde los tiempos de Galeno; se trataba de un estado de enajenación o rapto que ellas mismas se inducían con sus ungüentos, cuyas propiedades conocía bien este médico y botánico. En todo caso eran vivencias ajenas al pensamiento consciente, experimentadas en plena alteración de los sentidos, que podían confundirse fácilmente con la elevación y el transporte aéreo, imposible de admitir en aquellos tiempos sin el auxilio del demonio.

”

Gonzalo Gil González

A la luz de los prodigios

Almas, demonios y seres evanescentes, mitos y mundos en el Siglo de Oro

Madrid, Miraguano Ediciones, 2011.